Seit bald einer Woche habe ich einen Mann aus einem Haus gegenüber nicht mehr aus dem Fenster gucken sehen. Die Läden sind geschlossen und die Wand dahinter macht ganz den Eindruck, als ob sie ein paar Streicheinheiten vertragen könnte.

Jetzt stecke ich in einem Delirium: Macht man sich in so einem Fall Sorgen (gelebte Nachbarschaftshilfe braucht sich ja nicht darin zu erschöpfen, Angehörigen von Risikogruppen regelmässig seine Essensreste vor die Türe zu kippen), oder geht man einfach davon aus, dass auch in einer abgedunkelten Wohnung alles in Ordnung sein kann?

Bis am nächsten Freitag rede ich mir nun einfach ein, dass der Herr vor lauter Lockdown-Lockerung eine gottsjämmerliche Migräneattacke erlitt, die nur im Stockfinsteren halbwegs aushaltbar ist. Wenn bis dann kein menschliches Antlitz zu sehen sein sollte, alarmiere ich die Maler.

Noch fast mehr Bedenken habe ich, was die Zukunft von uns allen betrifft, und zwar: Als Webmaster der Minigolf Burgdorf AG erachtete ich es gestern als meine Pflicht, den Freundinnen und Freunden dieses Spielparadieslis auf dessen Facebookseite mitzuteilen, weshalb sie ihrem Hobby frühestens ab dem 8. Juni wieder frönen können.

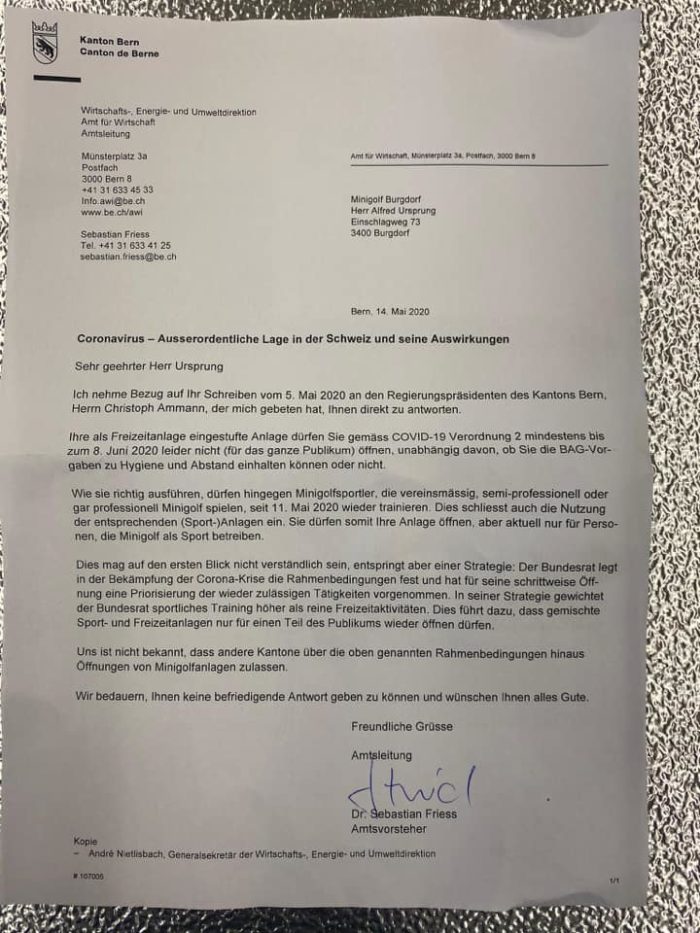

Um meine Worte mit etwas Zusatzgewicht zu beschweren, stellte ich dazu einen Brief online, den die Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion den Betreibern der Anlage geschrieben hatte.

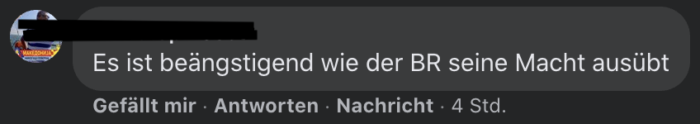

Die Tinte auf dem Bildschirm war noch am Trocknen, als die Nachricht auch schon kommentiert wurde:

Wenn ich noch trinken würde – ich hätte spontan zur Flasche gegriffen. Aber weil ich ein vernünftiger Hannes bin, beliess ich es dabei, meinen Kopf ein paar Mal mit Anlauf auf den Schreibtisch zu hauen.

Burgdorf feierte am Wochenende ein kleines Comeback: der Samstagsmarkt ist wieder da. Gemüse, Käse, Brote und so weiter und so fort sind ab sofort wieder openair zu haben, wenn auch unter etwas erschwerten Bedingungen. Mit Markierungen, Schildern, Seilen und anderen Mitteln wurden die Menschenströme coronakompatibel kanalisiert.

An die meisten dieser Massnahmen habe ich mich gewöhnt, an andere noch nicht ganz. Jedesmal, wenn ich ein rotes Absperrband sehe, wähne ich mich in einem Krimi, nur ohne Leiche und einen Kommissar, der zu seinem Assistenten sagt, „Schlag auf den Hinterkopf mit einem stumpfen Gegenstand. Das waren Profis. Geh mal die Leute fragen, vielleicht hat wer was gesehen“, worauf der Assistent, dessen Freundin die Nacht mit dem Kommissar verbracht hat, was der Assistent aber erst im Laufe der Ermittlungen und natürlich als Letzter erfahren wird, missmutig von dannen zottelt und in einem abgewrackten Mehrfamilienhaus alsbald vor einem Mann in ausgeleierten Feinrippunterhosen und schmuddeligem T-Shirt steht, der lallt, er sei gerade dabei, Buchhaltungsarbeiten für die Firma XY zu erledigen, und der frustrierte Vize-CEO welcher Firma steckt, wie sich in den letzten drei Minuten herausstellt, wohl hinter dem Mord, welcheriwelcher?

Jedenfalls: Ich scheine nicht der einzige zu sein, der mit diesen Bändern chly Mühe hat. Ein Beizer in Downtown Burgdorf empfindet offensichtlich ähnlich, weshalb er die Benutzer (die weibliche Form kann ich mir in diesem Zusammenhang glaub schenken ohne zu riskieren, in einen Tschendershitstorm zu geraten) der Versäuberungszelle seines Restaurants mit anderen Mitteln auf Distanz hält:

Es dürfte nicht lange dauern, bis sich Männer, deren Blasen nicht mehr über die Power einer Feuerwehrspritze verfügen, auf dem Bundesplatz zusammenrotten, um schweigend gegen diese menschenunwürdigen Bedingungen zu protestieren und dabei Kartonschilder mit der Aufschrift „So ein Seich“ hochzuhalten.