Corona wird die Menschen lehren, es wieder mit sich selber auszuhalten: Das postulierte nicht Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga (die mir übrigens – das nur am Rande und als wohl viel zu üppig ausfallende Klammerbemerkung – immer sympathischer wird; bis vor einer Woche hätte ich diesen Nebensatz auch nach einer 30-stündigen Akustikfolter mit „Last Christmast“ nicht geschrieben. Aber einer ganzen Nation samt Wallisern und Bündnern und allem gleich zweimal innerthalb weniger Tage finster entschlossen und doch mitfühlend wirkend beizubringen, dass die allgemeine Lage – frei interpretiert – gerade ziemlich scheisse ist und eigentlich „keiner weiss, wohin die Reise geht“ [Udo Lindenberg, „Odyssee“]: das können nicht alle, geschweige denn, aus dem Stand) und auch nicht der weltberühmte Grossphilosoph Richard David Precht (das hätte ich gar nicht mitbekommen, weil ich immer weiterzappe, wenn ich nur schon vermuten muss, dass er gleich auf dem Bildschirm auftaucht).

Das behaupte jetzt einfach mal ich am Tag 3 des „Lockdowns„.

Es mit uns selber auszuhalten: Das haben wir in den letzten paar Jahrzehnten irgendwie verlernt. Erst jetzt, als sich nadisna ein Geschäftspartner nach dem anderen in eine unabsehbar lange Zwangspause verabschiedet, merken wir, wie sehr wir uns daran gewöhnt haben, zumindest tagsüber ununterbrochen in Kontakt mit anderen Menschen zu stehen.

Und nun…nun höcklen viele von uns in ihren eiligst eingerichteten Büros zwischen Küche und Dusche und telefonieren ins Leere und löschen Abwesenheitsnotizen und büschelen Dokumente in Ordnern neu und putzen Schrott von Festplatten und wenn sich jemand bei ihnen erkundigt, wie es so läuft in dieser Virenkrise, sagen sie super, kann nicht klagen, habe ständig zu tun, aber noch während sie „zu tun“ aussprechen, wissen sie, dass der andere weiss, dass das nur sehr bedingt stimmt, weil es ihm genauso geht: Was sie als Arbeit bezeichnen, nennen Psychologen Beschäftigungstherapie.

Ich nehme mich da nicht aus. In meinem Büro erledigte ich seit Montag um 16.50 Uhr – damals mahnte Sommaruga einen „Ruck durch das Land“ an – nichts mehr, wofür ich guten Gewissens einen Einzahlungsschein hätte verschicken dürfen.

Dennoch rede ich mir jeden Morgen mit grossem Erfolg ein, mich an die Arbeit zu machen, wenn ich mich auf meinen Bürostuhl setze und den Compi starte. Den Rest des Tages verbringe ich damit, die Altstadtbevölkerung ziemlich hochtourig mit lokalen Neuigkeiten zum Thema „Corona“ zu versorgen, Anfragen von besorgten Geschäftsleuten an die richtigen Stellen weiterzuleiten und meine Dropboxen, Mailfächer und Artverwandtes auszumisten.

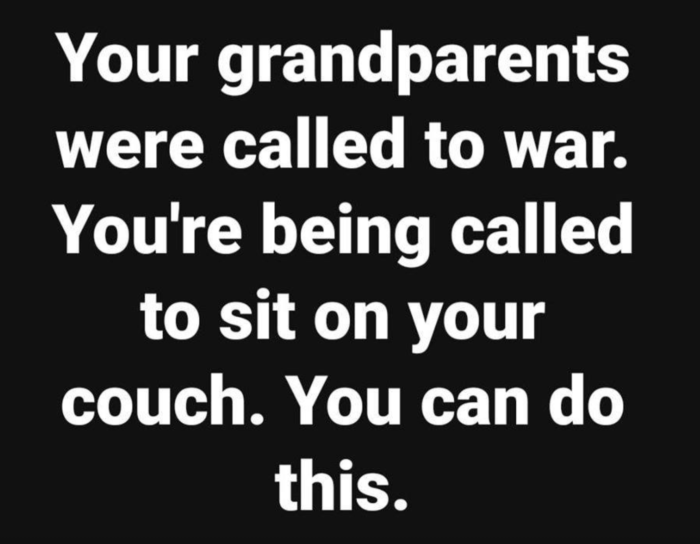

Ebensogut könnten wir Placebo-Werktätigen vom Sofa aus Netflix leerschauen oder uns – solange es noch erlaubt ist und alleine – mit einer Bratwurst und einem Pfünderli Brot an die Emme setzen, ein Feuerchen machen und dem Wasser dabei zugucken, wie es mit beneidenswerter Gleichgültigkeit von Lützelflüh nach Rotterdam fliesst.

Aber das tun wir natürlich nicht. Um auch nur daran zu denken, uns derlei Eskapaden zu gönnen, sind wir viel zu sehr auf Liefern und Leistung getrimmt. Schon auf dem Bummel zum Fluss würde uns das schlechte Gewissen plagen.

Am heiterhellen Tag aus dem abrupt zum Stillstand gekommenen Hamsterrad hüpfen und draussen, vor dem Fernseher oder im Bett die neue Zwangsfreiheit geniessen: Wo kämen wir hin, wenn das jeder tun würde?

Und überhaupt: Was kann man schon gross machen an so einem Fluss, wenn die Servelat und das Brot verputzt sind und man die neusten Facebook-Nachrichten seiner 537 „Freundinnen“ und „Freunde“ studiert hat? Aus Schwemmholz eine Helene Fischer schnitzen? Ein Steinmannli bauen? Eine Kurzgeschichte schreiben?

Das wäre alles schön und gut – ist letztlich aber halt doch kein Ersatz für das, wofür wir wirklich da sind: zum Produktivsein. Wir bekamen in der Schule unendlich Vieles eingetrichtert, was wir später nie brauchten (in meinem Fall zum Beispiel Algebra, Geometrie oder Stenografie, und die Liste liesse sich noch verlängern ). Hemmungslos dem Müssiggang zu frönen, war nicht einmal ein Freifach. Das Nichtstun müssen wir uns nun selber beibringen, und zwar möglichst so, dass niemand es merkt.

Aus Schwemmholz eine Helene Fischer zu schnitzen, aus Steinen ein Mannli zu bauen oder eine Kurzgeschichte zu schreiben ist allerdings nichts, was einen stundenlang davon abhalten würde zu tun, was man vielleicht tatsächlich einmal tun müsste, wozu man aber wegen der Büez und all der Verpflichtungen, die daneben noch anstehen, glücklicherweise leider einfach nie kommt: sich den einen und anderen Gedanken über das eigene Leben zu machen.

Jetzt wäre die Gelegenheit, sich unbelastet von anderem Gedankenballast Fragen zu stellen, die man sich sonst nicht stellt: Ob man mit dem, was man tut, eigentlich noch glücklich ist. Ob einem etwas fehlt und wenn ja, was und wieso. Welche Ziele man hat, und welche Träume. Warum sich Daniela schon so lange nicht mehr meldet, und ob es amänd nicht doch eine Möglichkeit gäbe, den Rank mit Pesche wieder zu finden. Und so weiter, und so fort.

Das Dumme ist nur: Wer derlei Fragen aufwirft, muss mit Antworten rechnen, die nicht nur angenehm sind. Damit umzugehen, ist nicht jedermanns Sache – schon gar nicht in einer Zeit, in der die Gewissheit von heute das Unbekannte von morgen ist.

Deshalb verschanzen wir uns lieber in unseren Homeoffices und simulieren dort Normalität, obwohl wir ahnen, dass bis auf Weiteres nichts mehr normal ist.

Oder, wer weiss: gerade deshalb.